Start

2025년 6월 5일 - 2:00 pm

End

2025년 6월 5일 - 4:00 pm

Address

Online (Zoom)

중앙아시아는 아프가니스탄 위기와 기후변화라는 이중 충격 속에서 새로운 인도주의·안보적 과제에 직면하고 있다. 본 기획은 정치적 불안과 기후 재난으로 인한 강제이주의 실태를 조망하고, 수용국의 대응, 국제사회의 책무, 지역 협력의 가능성을 다층적으로 탐색하고자 한다.

Rano Saidumarova

(Senior Protection Officer, UNHCR Representation for Central Asia)

행사후기

서울대학교 중앙아시아센터 이주·난민연구단은 6월 5일 ‘중앙아시아의 난민 현황: 아프가니스탄 위기와 기후변화의 도전’을 주제로 난민교육프로그램을 진행했다. 본 행사는 온라인으로 진행되었으며 사회는 바딤 슬렙첸코(서울대학교 아시아연구소)가 맡았다. 강연자 라노 사이두마로바(Senior Protection Officer, UNHCR Representation for Central Asia)는 이날 중앙아시아에서의 난민 문제, 특히 아프가니스탄 출신 난민 및 망명 신청자에 대한 UNHCR의 활동과 법적 프레임워크, 그리고 기후변화로 인한 이주 문제까지 폭넓게 다루었다.

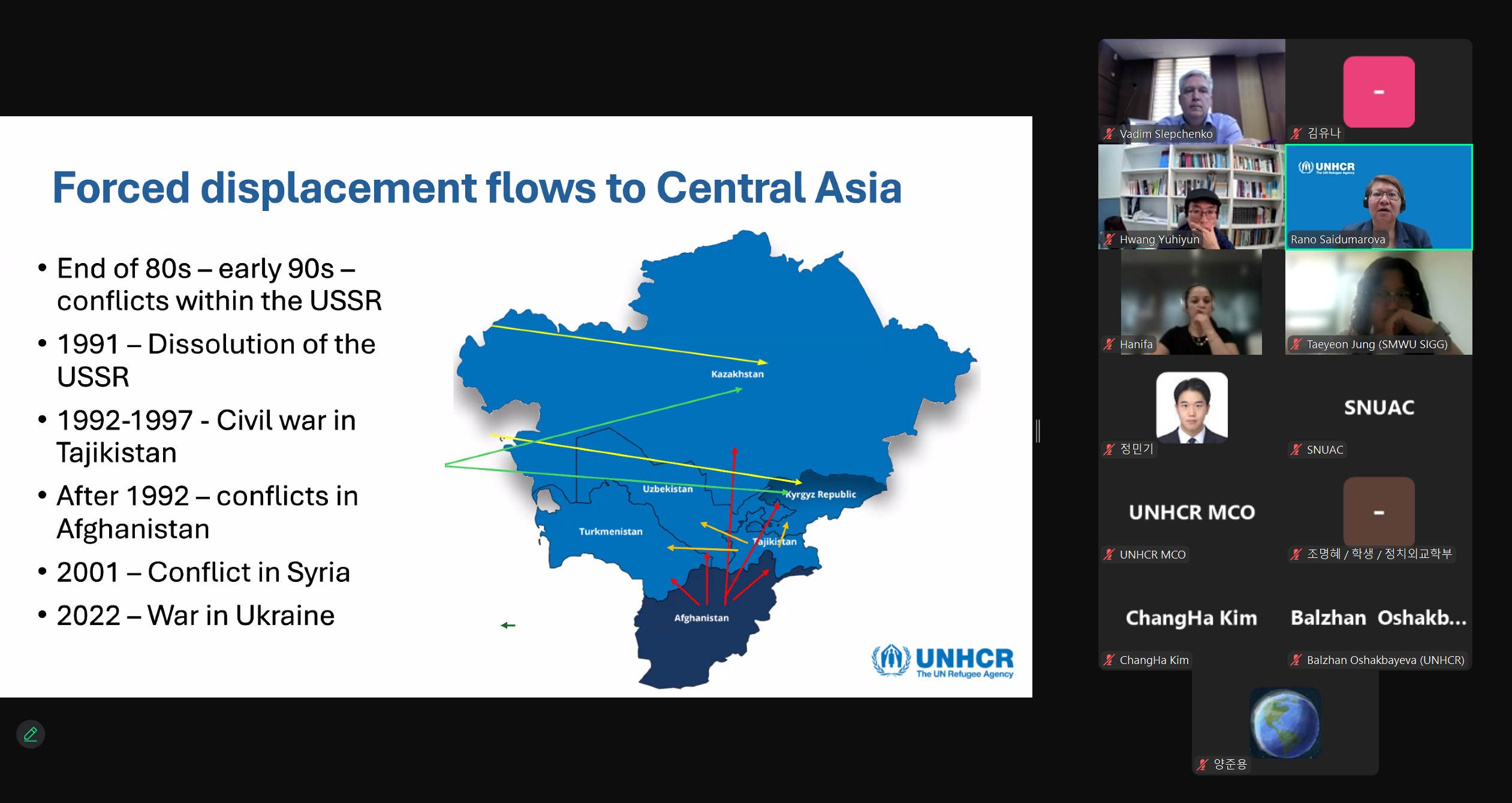

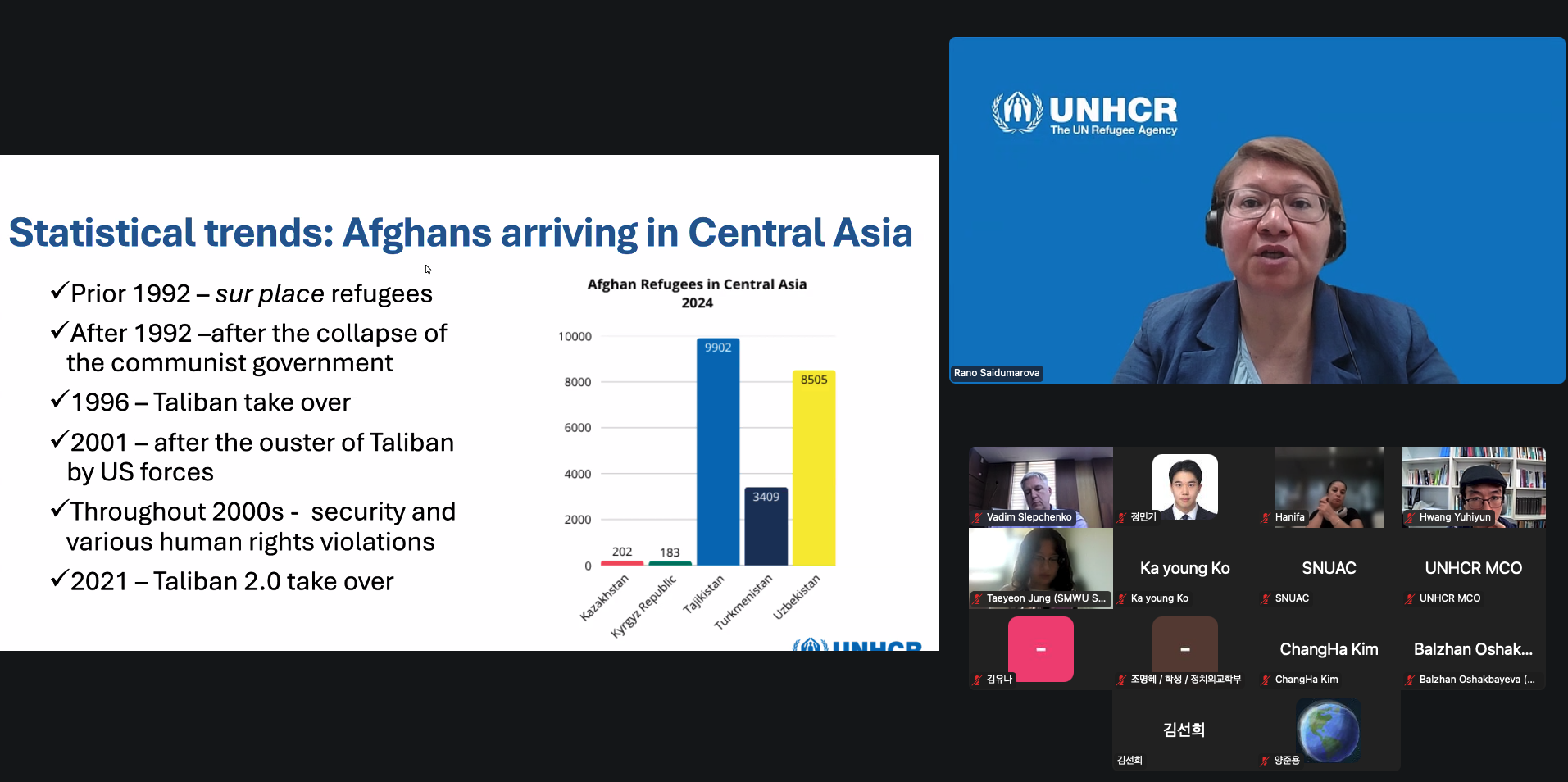

아프간 난민은 소련과 아프가니스탄 간 우호조약에 따라 1990년대 이전 유학생들과 보호자가 없는 아이들이 중앙아시아로 오면서부터 생겨났다. 이들은 아프간의 공산 정권 붕괴 이후 귀국이 어려워지며 난민이 되었다. 이후 1996년과 2021년 탈레반의 집권, 2001년 미군의 개입, 그리고 현재까지 이어진 아프간 내 불안정으로 인해 중앙아시아로의 탈출이 지속되고 있다. 많은 아프간인들이 러시아를 경유해 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄 등에 입국했으며 일부는 결혼이나 비자를 통해 난민 혹은 난민 유사 지위를 획득하였다. 그러나 대부분의 중앙아시아 국가들은 입국 시 비자를 요구하고 있으며 국경에서 난민 신청이 불가능한 경우도 있어 법적 사각지대인 ‘난민 유사 상황(refugee-like situations)’에 놓인 사람들도 많다. 우즈베키스탄은 1951년 난민협약에 가입하지 않았고 난민 보호 제도도 없어 난민 신청 자체가 불가능하다. 오직 관광, 유학, 사업 등의 비자만 허용하며 가족 구성원 전원이 별도로 비자를 취득해야 하기 때문에 진입 장벽이 매우 높다.

이어 발표를 맡은 하니파(Protection Officer, UNHCR in Kazakhstan)는 UNHCR의 설립 배경과 기능을 소개하고 난민(refugee), 망명 신청자(asylum seeker), 국내 실향민(Internally Displaced Person, IDP), 귀환자(returnee) 등 주요 개념을 설명했다. 난민은 1951년 제네바 협약에 따라, 인종, 종교, 국적, 특정 사회집단 구성원 자격 또는 정치적 견해를 이유로 박해를 받을 우려가 있는 사람으로 규정되며 난민 지위는 개별 국가 또는 UNHCR의 절차를 통해 결정된다. 강연자는 국가들이 난민 보호를 위해 갖추어야 할 법적 절차와 인도적 지원, 지역 통합, 재정착 등 여러 대응 방안도 소개했다.

라노 사이두마로바는 새로운 화두로 떠오르고 있는 기후변화로 인한 이주 문제도 언급했다. 아직까지 ‘기후 난민(climate refugee)’에 대한 명확한 국제법적 정의는 없지만, 기후 위기가 폭력, 자원 갈등, 식수·농업 문제를 유발하면서 점점 더 많은 사람들이 생존을 위해 이동하고 있다. 특히 중앙아시아에서는 물 부족 문제가 심각한 갈등 요소가 되고 있으며 아프가니스탄의 운하 건설이 타국가들에 미치는 영향에 대한 우려도 커지는 상황이다. 이러한 상황에서 기후 이주에 대한 국제법적 공백, 그리고 각국의 정책적 의지 부족이 한계로 제기된다. 기후로 이주와 관련해 기존의 인권과 난민법 체계를 활용하거나 임시 보호(temporary protection), 사실상 인정(prima facie recognition)등의 정책 수단을 도입할 수 있으나 제도적 정립까지는 오랜 시간이 필요하다. 라누 사이두마로바는 국제적 연대, 재정 지원, 인권 기반의 접근을 강조하며 강의를 마무리했다.

강의 후 질의응답이 이어졌다. 바딤 슬랩첸코(서울대 아시아연구소)는 중앙아시아 국가들이 비자 없이 입국한 난민에게 불법 입국에 대한 비처벌 원칙(non-penalization of irregular entry)을 실제로 어떻게 적용하고 있는지 물었다. 이에 라누 사이두마로바는 타지키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄은 협약 가입국으로서 비처벌 원칙을 법에 명시하고 있지만 실제로 잘 이행되지는 않고 있다고 설명했다. 타지키스탄에서는 국경을 넘어 난민 신청을 한 사람에게 불법 입국에 대한 형사처벌이 내려진 사례가 있고 카자흐스탄에서는 난민 신청 절차와 형사처벌 절차가 동시에 진행되어 결국 강제 추방된 경우도 있다. 정부는 이를 단순한 ‘이민법 위반’에 따른 처분이라고 주장하지만, UNHCR은 이를 사실상 ‘강제 송환(refoulement)’으로 간주한다. 반면, 키르기스스탄은 형법과 난민법에 예외 조항이 존재하여 원칙적으로는 난민 신청자에 대한 처벌을 면제하도록 하고 있다. 실제로 예외와 이행이 50:50 정도다. 세 나라 모두 헌법상 국제법이 국내법보다 우선한다는 조항이 있어 이론적으로는 협약이 적용되어야 하지만 현실에서는 충돌이 발생하고 있는 상황이다. UNHCR는 이러한 상황을 감독하고 각국에 법제 개선을 지속적으로 권고하고 있으며 인권 전반의 관점에서 문제를 제기하고 있다.

바딤 슬랩첸코(서울대 아시아연구소)는 이어 투르크메니스탄이 비자 발급이 까다로운 나라임에도 어떻게 3,000여 명의 난민이 있는지를 물었다. 이에 대해 발표자는 이 3000여 명이 최근 입국한 난민이 아니라 약 20년 전부터 투르크메니스탄에 체류해 온 아프간 출신의 투르크멘족일 가능성이 높다고 설명했다. 아프간 북부에는 다양한 민족이 있으며 이들 중 투르크멘족은 인종적, 언어적 유사성 때문에 투르크메니스탄으로 넘어와 초기에는 비자로, 이후에는 정부가 발급한 거주 허가를 통해 체류를 이어왔다. 이들은 아프간의 불안정성과 탈레반 정권의 박해 위험 등으로 인해 귀국을 원하지 않는다. UNHCR은 이들을 최근 들어 난민 통계에 포함시키기 시작했다. 다만, 이들의 난민 지위 신청 여부는 명확하지 않으며 정부가 난민 신청보다 다른 체류 자격을 권장하는 것으로 추정된다.

마지막으로 바딤 슬랩첸코(서울대 아시아연구소)는 2024년 통계에서 타지키스탄에 난민이 가장 많이 집중되어있는 이유가 무엇인지 물었다. 이에 대해 발표자는 타지키스탄이 아프간과 국경을 맞대는 지리적 상황이 주요하다고 답했다. 우즈베키스탄은 국경을 일부 맞대고 있긴 하지만 난민 보호를 위한 법적 체계가 없어 난민 신청이 불가능하다. 카자흐스탄과 키르기스스탄은 아프간과 직접 국경을 맞대지 않고, 카불발 직항편도 중단되어 입국이 어려운 상황이다. 실제로 많은 아프간인이 아랍에미리트 등 제3국에서 비자를 발급받아 입국하는 경우가 있다. 또 카자흐스탄과 키르기스스탄에서 아프간 난민 인정률이 낮은 다른 이유로는 탈레반과의 외교적 관계를 들 수 있다. 일부 중앙아시아 국가는 탈레반을 테러 조직 목록에서 제외하려는 움직임을 보이고 있으며 탈레반 측은 아프간인 난민을 인정하지 말고 본국으로 송환하라고 압력을 넣고 있는 상황이다.