Speakers

서지영 박사

아시아연구소 선임연구원 / 한류연구센터

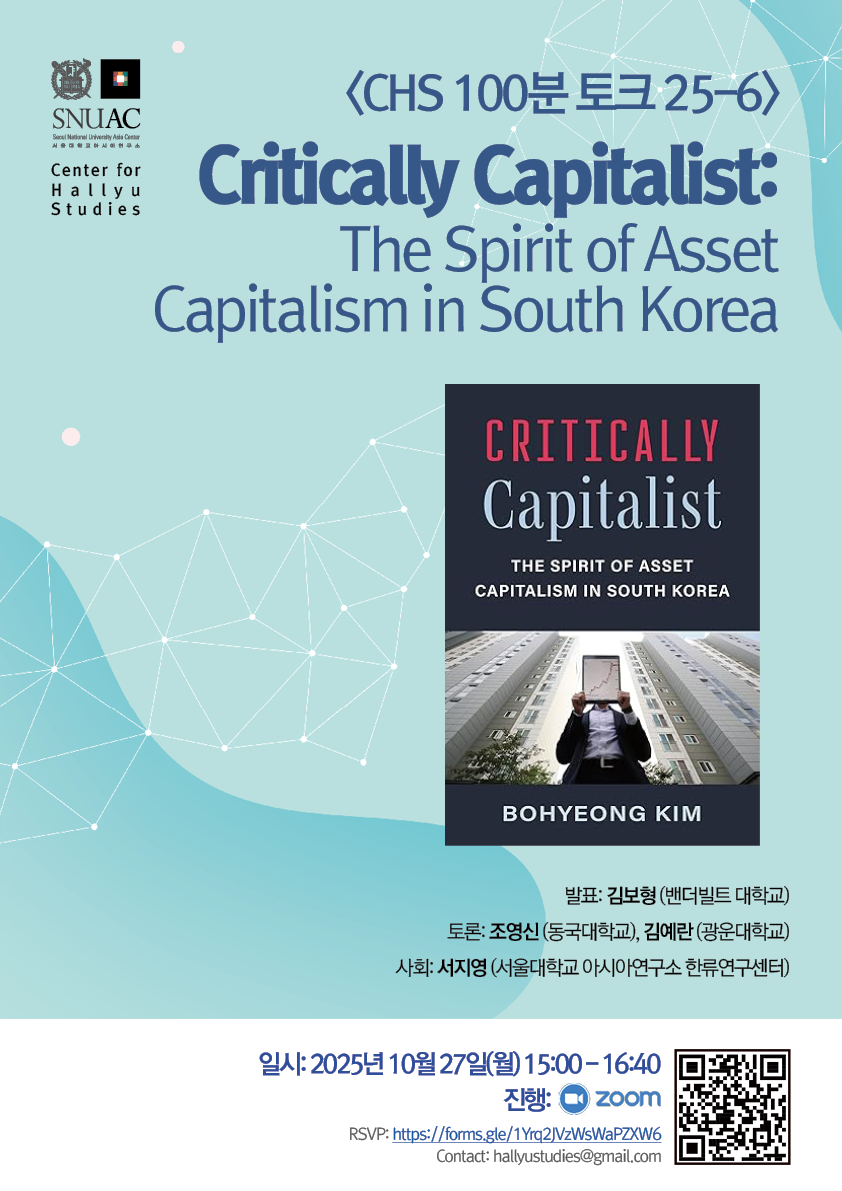

Critically Capitalist presents an ethnography of South Korea’s asset seekers, including amateur stock investors, real estate enthusiasts, and money coaches, to demonstrate how financialized asset capitalism is sustained. As they hunt for profit margins, rent, and dividends, they simultaneously critique capitalism and posit their pursuit of assets as a form of resistance. Bohyeong Kim theorizes this new spirit of capitalism in South Korea as “critical capitalism,” arguing that it reflects the popular discontent with both national development and financial neoliberalism. As a paradoxical critique and legitimation, Bohyeong Kim argues that critical capitalism valorizes the capitalist economy not through a triumphant narrative, but by highlighting the emotional wounds, destroyed communities, and oppressive tactics of modern capitalism. Drawing on multi-sited ethnography and in-depth interviews with a broad community of aspiring millionaires, Critically Capitalist illuminates how contemporary capitalism thrives by channeling discontent into financial and real estate markets, which in turn has cemented critical capitalism as the cultural and affective backbone of South Korea’s economy.

발표: 김보형 (밴더빌트 대학교)

토론: 조영신 (동국대학교), 김예란 (광운대학교)

사회: 서지영 (서울대학교 아시아연구소 한류연구센터)

Photos

Review

2025년 10월 27일, 미국 밴더빌트대학교 커뮤니케이션학과의 김보형 교수는 한류연구센터가 주최한 CHS 100분 토크에서 『Critically Capitalist: The Spirit of Asset Capitalism in South Korea』를 주제로 북토크를 진행하였다. 이 날 행사에는 국내외 연구자 및 학생들 총 38여 명이 참석하였으며, 김보형 교수는 2010년대 한국 사회에서 재테크 담론이 어떻게 자본주의 비판과 정당화를 동시에 수행하는지를 통해, 후기 자본주의의 감정적·공동체적 구조를 성찰하고자 했다.

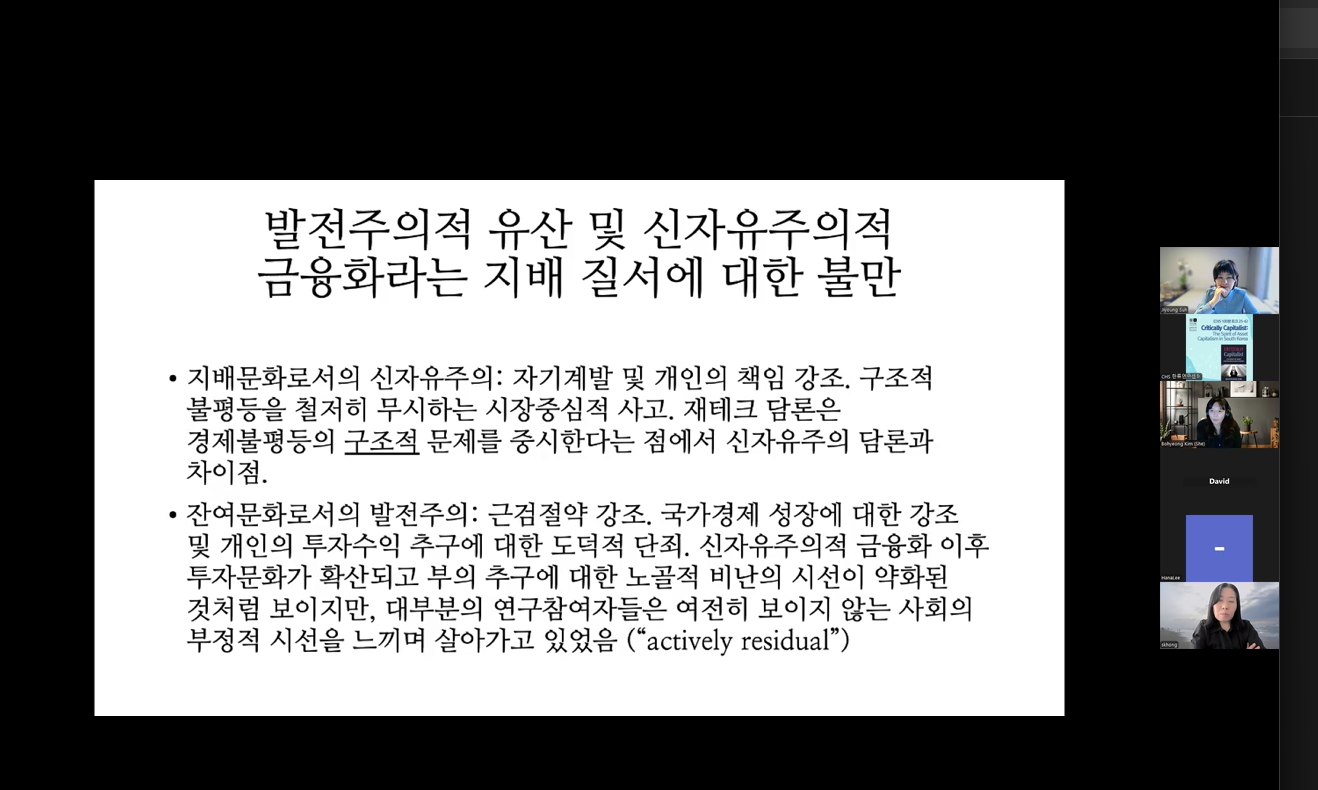

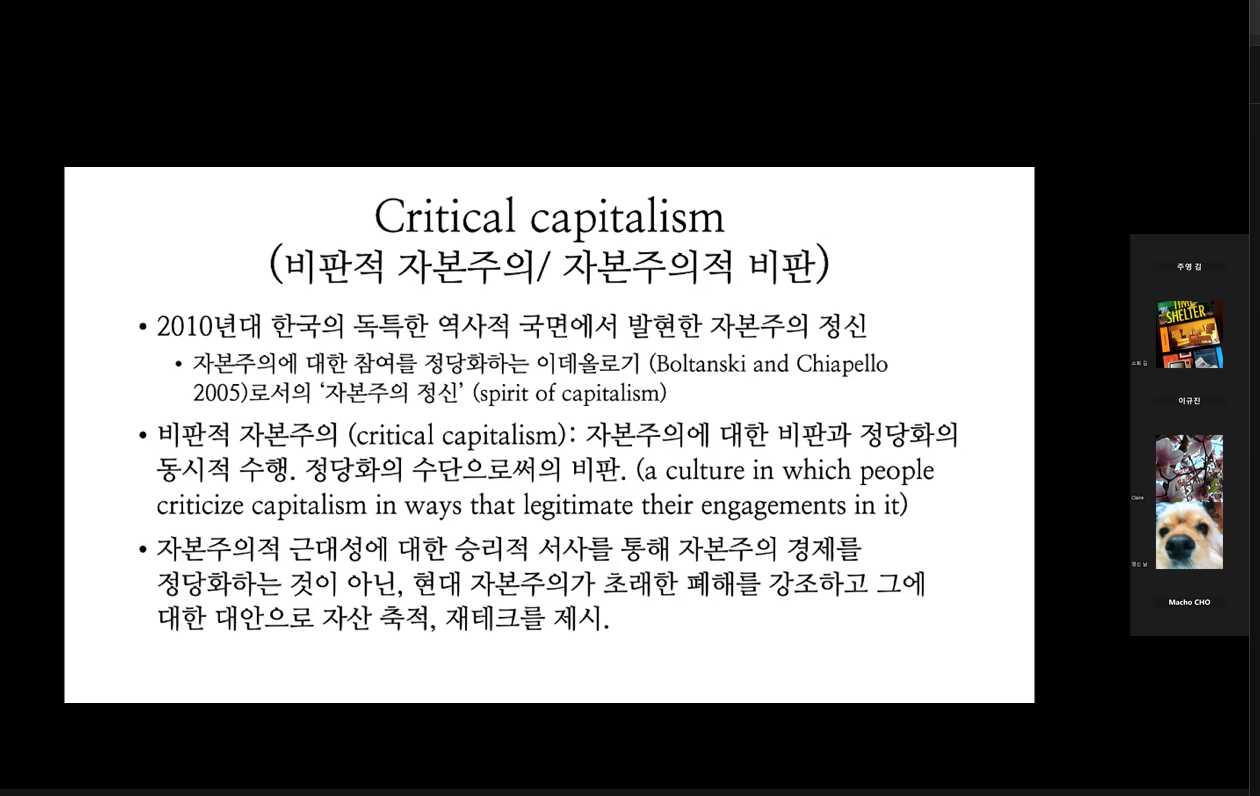

김보형 교수는 자신의 박사학위 논문을 대중서로 발전시킨 이 저서에서, ‘비판적 자본주의(critical capitalism)’ 개념을 중심으로 현대 한국의 자산 문화가 형성되는 과정을 분석하였다. 그는 이 개념을 “자본주의에 대한 비판과 정당화가 동시에 이루어지는 문화적 구조”로 정의하며, 재테크 담론이 신자유주의적 자기계발과 발전주의적 근검절약 윤리를 모두 내면화한 채, 이를 ‘비판’이라는 언어로 포장하는 과정을 설명했다.

김보형 교수는 1980년대 ‘재테크’ 용어의 등장부터 1990년대 경제호황, 그리고 2020년 ‘동학개미운동’에 이르는 흐름을 통해, 한국 사회의 자산 축적 담론이 어떻게 대중의 감정, 공동체, 윤리와 결합해 왔는지를 추적했다. 그는 특히 2010년대 이후 등장한 재테크 커뮤니티(예: ‘텐인텐 아카데미’)를 중심으로, 이들이 단순한 투자 정보 교환의 장이 아니라 기업가적 공동체주의(entrepreneurial communitarianism)의 실천 공간으로 기능했다고 강조했다. 이러한 커뮤니티에서는 ‘함께 공부하고, 돕고, 나누는’ 행위가 일종의 금융적 자기 최적화(self-optimization)와 결합되며, 개인의 포트폴리오를 확장하는 윤리로 작동한다고 분석했다.

또한 김보형 교수는 ‘감정적 자본주의(emotional capitalism)’의 관점에서, 재테크 담론 속에 반복적으로 등장하는 ‘상처’, ‘피해자됨’, ‘치유’의 언어에 주목했다. 그는 재테크 커뮤니티 참여자들이 구조적 불평등에 대한 불만을 감정적으로 표출하면서도, 그 감정의 수행이 오히려 투기적 행위를 정당화하는 수단으로 전환된다고 지적했다. 이러한 모순적 구조 속에서 자본주의에 대한 ‘비판’은 점차 축소되고, 공동체와 감정의 수행이 확대되면서 비판의 내적 붕괴가 발생한다고 설명했다.

발표 이후 토론에는 조영신 대우교수(동국대학교)와 김예란 교수(광운대학교)가 참여하여, 발표 내용을 심화하는 논의를 이어갔다. 사회는 서지영 선임연구원(서울대학교 아시아연구소 한류연구센터)가 맡았다.