Start

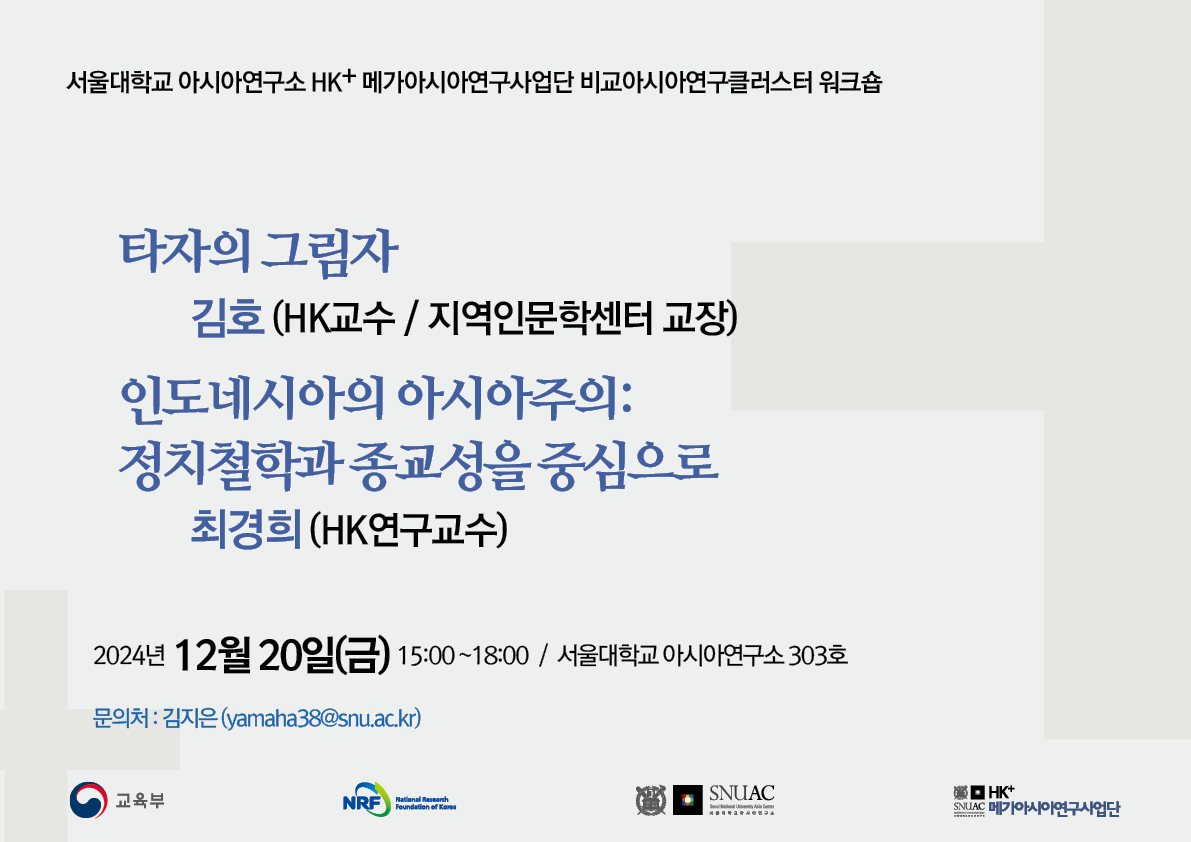

2024년 12월 20일 - 3:00 pm

End

2024년 12월 20일 - 6:00 pm

Address

서울대학교 아시아연구소 303호

타자의 그림자

김호 (HK교수 / 지역인문학센터 교장)

인도네시아의 아시아주의: 정치철학과 종교성을 중심으로

최경희 (HK연구교수)

Photos

Review

2024년 12월 20일, 아시아연구소 303호에서는 서울대 아시아연구소의 김호 선생님과 최경희 선생님을 모시고 HK+ 메가아시아연구사업단 비교아시아연구클러스터 워크숍을 개최했다. 워크숍의 1부는 “타자의 그림자” 제하로 김호 선생님이, 2부는 “인도네시아의 아시아주의: 정치철학과 종교성을 중심으로” 제하로 최경희 선생님의 발표로 진행되었다. 이날 행사는 발표자 선생님 두 분의 강연과 전체 종합 토론으로 이루어졌다.

김호 선생님은 1부 강연에서는 타자의 그림자로 “일본어 하는 한국”이 탄생하게 된 배경과 일본이 우리에게 들여놓은 그림자를 극복하기 위한 방안에 대해 설명하셨다. 19세기 초 정약용과 그의 형님인 정약전이 강진과 흑산도에 유배되었을 때 서신으로 왕래를 하였다. 이때 두 형제의 주된 이슈는 “봉건제”였다. 다산은 서신에서 조선에서 이상 사회로 인식되는 중국의 하・은・주 삼대를 경전으로 고증해 본 결과, 삼대는 봉건제 사회가 아닌 능력주의 사회였다고 주장하였다. 그리고 조선은 봉건 사회가 아닌 능력주의 사회로 나아가야 하지만, 현실은 역으로 봉건 사회가 되고 있다며 개탄하였다. 조선이 건국된 이래 중국이 관찰한 조선은 군현제와 과거를 통한 관료제 시스템이 잘 갖추어진 나라였다. 실제 15세기 중엽 조선인과 일본인 간의 대화에서도 조선은 중국의 군현제 시스템을 이미 갖추었으나, 일본은 여전히 봉건제 국가로 중국의 춘추・전국시대의 상황에 머물러 있어 역사적으로 정체되어있다고 인식했던 것을 확인할 수 있다. 하지만 18세기 중엽 오규 소라이 이후 일본은 조선을 상대화해 가며 한편으로는 자신들의 봉건제 정치 시스템을 옹호하고, 또 한편으로는 조선의 정치 시스템을 멸시하는 풍조가 만들어지게 된다. 한 걸음 더 나아가 20세기 초반부터는 일본은 봉건제를 갖추었기 때문에 근대로 넘어갈 수 있었지만, 봉건제가 결여된 조선은 애초에 근대화가 불가능 한 나라로 설정되게 된다. 이후 일본의 설명에 영향을 받은 한국학계는 1930년대부터 1960~70년대까지 조선이 중세 봉건사회였다는 것을 증명하는데 초점을 맞추게 된 과정을 살펴보는 시간을 가졌다.

이어서 최경희 선생님의 2부 강연에서는 1945년에 탄생한 신생독립국가인 인도네시아(Contemporary Indonesia)가 ‘아시아주의’ 담론에서 어떤 함의를 가지는지를 분석하였다. 특히 인도네시아와 ‘아시아주의’의 연관성을 인도네시아라는 ‘하나’의 국가 형성 자체가 갖는 아시아주의 ‘상상’에 대해 기여에서 찾고 있다. 즉, ‘아시아주의’가 갖는 정치적 상상에서 ‘자생적 형태’의 하나로서 그 의미가 갖는 현대적 의미를 설명하였다. 구체적으로는 인도네시아 정치체(political entity)는 1945년 독립선포 이후 ‘빤짜실라(Panca sila)’라는 헌법 이념에 기초한 국가를 만들어가고 있기 때문에 빤짜실라 헌법이념에 대한 이해 및 한법이념과 이슬람적 가치가 경합하는 현재의 인도네시아의 상황에 대해 고찰하였다. 또한 인도네시아 국가성이 국제사회에서 인정받으며 국내적으로는 300여 개 종족을 하나의 민족으로 재탄생시키고 있는 국가형성 과정은 ‘외교’라는 국가 간의 관계, 그 공간 안에서 어떻게 국가자리를 만들어가는지와 깊게 연관되어 있기 때문에 인도네시아의 외교노선에 대해서도 살펴보는 기회를 가졌다.

강연을 마친 뒤에는 여러 연구자가 각자 연구 분야의 관심을 바탕으로 심도 있는 질문을 던졌다. 이후에는 현장에 참석한 다양한 배경의 청중과 자유로운 질문과 토론 시간이 이어졌다.