1980년대 개혁기 들어선 중국은 기존과 다른 산업 발전 전략을 추진하였고, 그 과정에서 대규모 농촌인구가 도시로 이동하면서, 인류 역사상 유례가 없는 속도와 규모의 도시화가 진행되었다. 도시화는 에너지 소비 증가와 탄소 포집 저장 능력의 감소를 초래하여, 중국은 세계 최대의 온실가스 배출국가가 되었다. 하지만, 중국 정부의 ‘신형도시화’ 추진과 산업구조 고도화로, 탄소배출 증가율은 점차 감소하고 있으며, 2030년 탄소피크와 2060년 탄소중립을 전망하고 있다.

중국 광시좡족자치구 구이린의 도시 건설 현장. 출처: Clay Gilliland (CC BY-SA)

사회주의 시기와 개혁기 도시화

중국의 사회주의 시기(1949~1978) 전체 인구 중 도시에 사는 인구의 비율인 도시화율은 매우 완만하게 증가했다. 건국하던 해인 1949년 10.64%에서 개혁개방을 선포하는 1978년 17.92%로 30년 동안 불과 7.28% 증가한 것이다. 같은 시기 전체 인구는 5.42억 명에서 9.63억 명으로 약 78% 증가한 반면, 도시인구는 그 1/10도 안 되는 7.28% 증가했다. 사회주의 시기 이렇게 매우 완만한 도시화율 증가의 원인은, 건국 초기 국가가 ‘중공업(重工業) 우선 발전’이라는 산업 전략을 실현하기 위해서 가용한 모든 자원을 중공업에 투자했고, 그 자원을 농촌에서 추출하기 위해서 원칙적으로 농민의 도시 이동을 엄격히 금지하는 ‘호구제도(戶口制度)’를 실시했기 때문이다. 1958년 1월 ‘중화인민공화국 호구 등기 조례(中華人民共和國戶口登記條例)’를 통해서 본격화된 호구제도는 사회주의 시기 내내 농민의 도시 이동을 사실상 차단했고, 그 결과 도시화도 억제되었다.

1978년 말 이후 개혁기에 들어선 중국은 사회주의 시기와 달리 농민의 도시 이동을 점진적으로 허용하였고, 일자리를 찾아 도시로 이동하는 농민의 숫자는 1980년대 말부터 조금씩 증가하기 시작하였다. 1990년대 들어서 국가가 사회주의 시장경제 건설을 경제체제 전환의 목표로 내걸었고, 도시 지역에서 단위(單位) 체제 해체와 복지제도 및 노동 체제의 전환 등을 통해서 사회주의 체제에서 포스트 사회주의 체제로의 체제 전환이 본격화되면서, 도시로 이동하는 농민의 숫자는 폭발적으로 증가했다.

중국 장쑤성 난퉁시의 발전소. 출처: Kristoferb (CC BY-SA)

중국의 대도시화와 탄소배출 급증

개혁기 중국의 도시화는 유례가 없는 속도와 규모로 진행되었다. 중국은 1990년 이후 10년에 1회 ‘전국인구조사’를 실시하고 있는데, 가장 최근인 2020년 제7차 전국인구조사의 결과로 밝혀진 것은 상주인구(常住人口 6개월 이상 거주) 100만 명을 넘는 도시 숫자가 무려 105개였다는 사실이다. 105개 중 상주인구 500만~1,000만 명 도시는 14개이고, 1,000만 명 이상 도시는 7개였다.

관련 통계에 따르면, 1990~2014년 시기 도시로 이동한 농민의 누적 숫자는 1990년 2,100만 명에서 2억 5,300만 명으로 증가했다. 25년 동안 매년 평균 928만 명씩 도시인구가 증가한 것이다. 그중 특히 1990~2010년 시기 누적 숫자는 2억 2,100만 명으로, 이 시기 도시인구는 20년 동안 매년 평균 1,000만 명씩 증가했다.

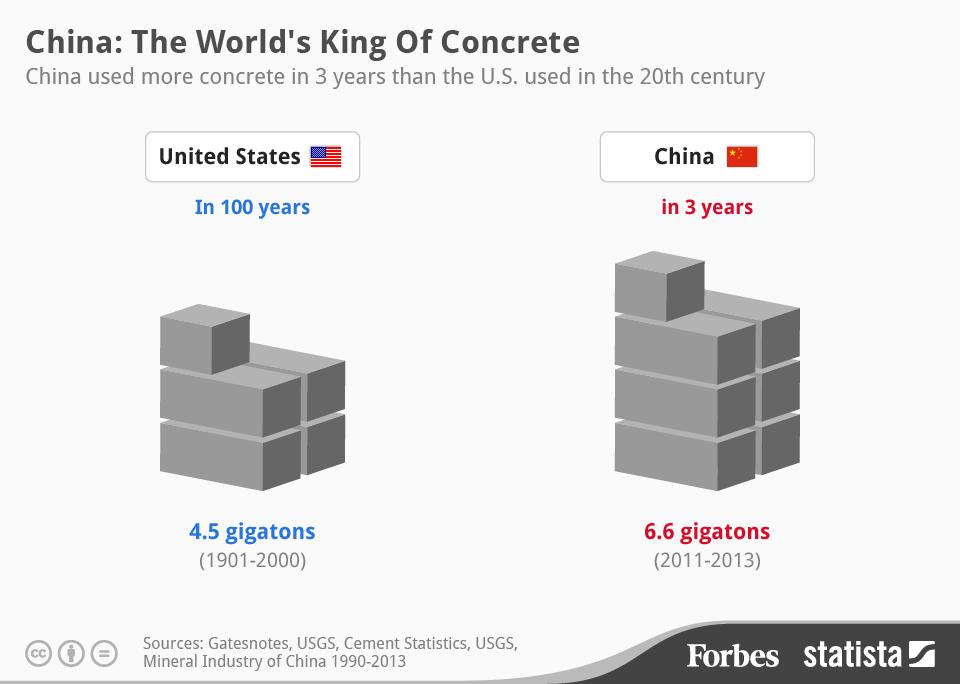

<표 1>에서와 같이, 2011~2013년 시기 중국이 사용한 시멘트의 양이 미국이 20세기 백 년 동안 사용한 양보다 많다는 사실은 개혁기 진행된 중국 도시화의 거대한 규모를 짐작게 한다.

China Used More Concrete In 3 Years Than The U.S. Used In The Entire 20th Century. 출처: Forbes (https://www.forbes.com)

이러한 인류 역사상 유례가 없는 규모와 속도로 이뤄진 개혁기 농촌 인구의 도시 이동과 그에 따른 도시화는, 국가가 저임금 노동력의 원천인 농민의 도시 이동이 가능하도록 호구제도를 포함한 사회경제적 제도를 조정하고, 농민으로 하여금 도시로 이동하여 공업 부문에서 저임금 노동자로서 상품을 생산하게 하고, 이렇게 생산된 상품을 해외에 수출하여 거둔 이익을 기초로 경제발전을 추진하는 전략을 수립한 결과이다.

2024년 말 현재 약 3억 명에 달하는 농민공(農民工 도시 이동 농민)으로 표상되는 도시화는 곧 기존 농촌 토지의 감소, 농촌 토지의 도시 토지로의 전용(轉用), 도시 토지의 증가를 가져왔다. 헌법상 중국의 모든 토지는 농촌 토지와 도시 토지로 나뉘는데, 농촌 토지는 경지(耕地), 농민 주택용지, 농업 건설용지(저수지, 창고 등)로만 사용될 수 있다. 그런데, 농민의 도시 이동이 급증하면서 사용하지 않고 방치되는 농촌 토지가 급증하는 한편, 도시에서는 인구 급증으로 주택, 교통, 공공시설 등 용지의 수요도 급증하여 도시 토지 비축량이 심각하게 감소하였다. 그 결과 도시 정부는 용지의 수요 급증에 대응하기 위해서 도시 주변 농촌 토지를 도시 토지로 전용하기 시작했다.

즉, 개혁기 추진된 산업화는 도시로의 거대한 인구이동을 초래했고, 인구이동은 곧 기존 농촌 토지의 감소 및 도시 토지의 증가를 가져왔다. 문제는 이러한 산업화와 인구이동이 에너지 소비의 증가를 낳고, 도시 토지의 증가는 곧 생태계에서 강력한 ‘탄소 포집 저장(carbon capture & storage)’ 능력을 가진 농촌 토지의 감소를 낳았다는 점이다. 개혁기 산업화, 인구이동, 도시 토지 증가에 의한 중국의 대도시화는 에너지 소비 증가와 탄소 포집 저장 능력의 감소를 통해 탄소 배출량의 폭증이라는 결과를 낳은 것이다.

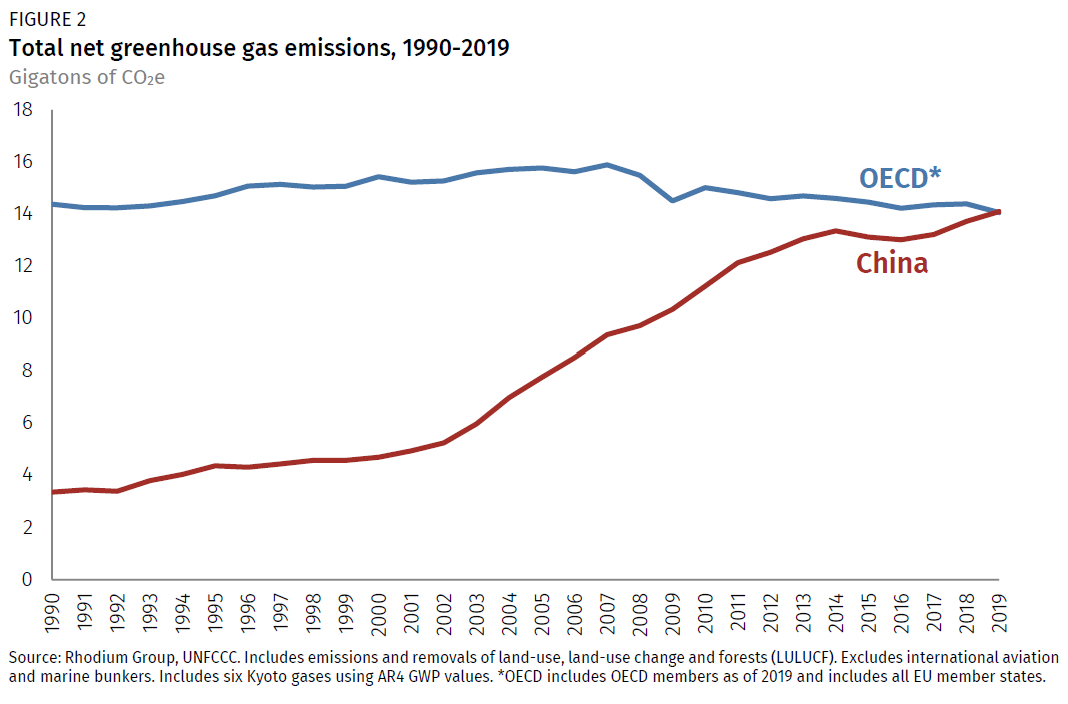

이렇게 중국의 대도시화는 1990년대 체제 전환과 함께 본격화되었는데, 중국이 2001년 WTO 가입으로 ‘세계의 공장’이 되고 이후 10년 동안 연평균 10%를 상회하는 GDP 성장률을 기록하면서 대도시화는 가속화되었다. <표 3>에서 보이듯이 대도시화는 2019년에는 중국의 온실가스(이산화탄소, 메탄, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황 등으로, 이중 이산화탄소가 온실가스 효과의 65% 차지) 배출량이 역사상 최초로 OECD 국가 전체의 배출량을 초과하는 중요한 원인이 되었으며, 중국은 2021년 전 세계 탄소 배출량의 31.06%를 차지하게 되었다.

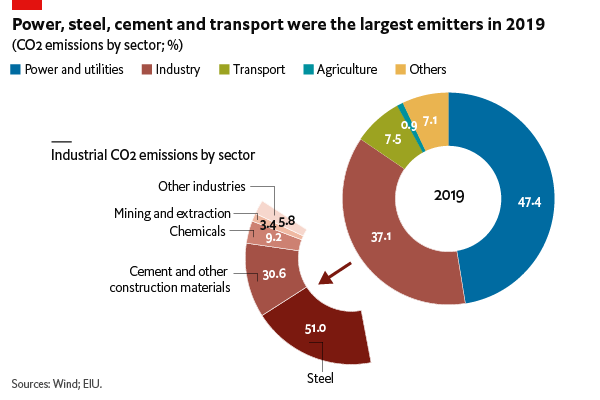

산업 부문별로 보면, <표 2>에서와 같이 2019년 현재 에너지(47.4%), 공업(37.1%), 운송(7.5%) 순으로 탄소 배출량이 많은데, 관련 연구에 따르면 도시가 농촌보다 8배 많은 탄소를 배출한다고 한다.

<표 2> Power, steel, cement and transport were the largest emtters in 2019. 출처: EIU (https://www.eiu.com)

산업구조 고도화 및 ‘신형도시화’, 탄소피크, 탄소중립

주목해야 할 사실은, 2000~2020년 시기 20년 동안 도시화율은 계속 증가했지만, <표 3>에서 보이듯이 연도별 탄소 배출량은 2007년 이후 조금씩 완만하게 증가하기 시작했고 2014~2016년 시기에는 오히려 소폭 감소했다가 다시 완만하게 증가했다는 점이다.

<표 3> Total net greenhouse gas emissions, 1990-2109. 출처: Rohdium Group (https://rhg.com)

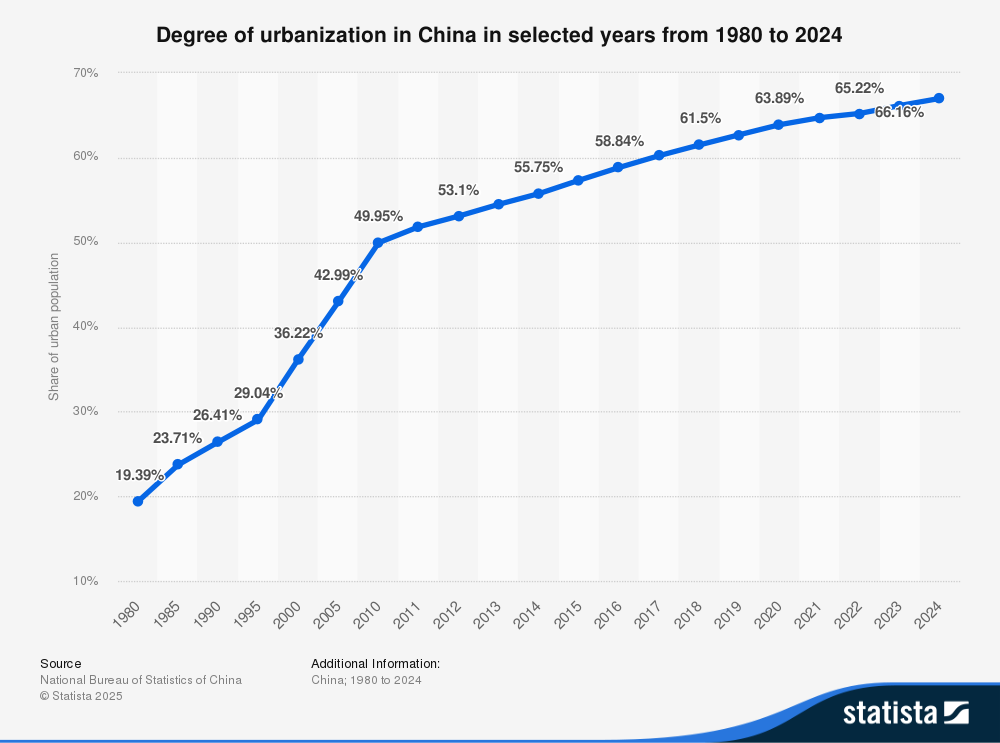

또한, <표 4>에서 보이는 것처럼, 도시화율은 2000~2010년 시기 36.22%에서 49.95%로 10년 동안 13.73% 증가했고, 2020년에는 63.89%로 13.94% 증가했다. 즉, 2010년을 전후한 20년 동안 중국의 연도별 도시화율은 약 14%를 유지하며 대도시화가 가속화되었지만, 중국의 연도별 탄소 배출량은 2007년 이후 오히려 완만해지는 추세로 바뀐다.

<표 4> Degree of urbanization in China in selected years from 1980 to 2024. 출처: Statista (https://www.statista.com)

이것은 다음과 같은 원인들로 기존의 ‘도시화율 증가’와 ‘탄소 배출량 증가’의 상관관계가 점점 약화되고 있다는 것을 의미한다.

첫째, 2000년대 후반 들어 산업구조 고도화가 시작되었다. 즉, 기존의 탄소 대량 배출 제조업에서 탄소 소량 배출 제조업으로의 전환, 저부가가치 산업에서 고부가가치 산업으로의 전환, 전체 산업구조에서 3차 산업 비중의 증가, 비(非)화석에너지 사용 증가 등의 산업구조 고도화에 따라 중국 경제가 ‘저탄소 경제’로의 전환을 시작했다는 점이다.

둘째, 2010년대 들어서는 탄소 대량 배출 산업 부문에 대한 저탄소 전환이 본격화되었다. 앞서 언급했듯이 탄소 배출량이 가장 많은 에너지, 공업, 운송 3분야를 대상으로 국가적 차원의 효율 개선, 정책 목표 설정, 구조 개혁 등을 위한 노력이 집중되고 있다.

셋째, 2014년부터 중국은 기존의 도시화와 다른 ‘신형도시화(new urbanization)’를 추진하고 있는데, 이 신형도시화의 주요 목표는 도시로 이동한 농민에게 시민(市民)의 지위를 부여하는 ‘인간의 도시화’와 함께 ‘녹색 저탄소 전환’이다. 즉, 기존 도시화가 각종 도농 격차, 지역 격차, 계층 격차라는 부작용을 낳으면서 대도시화를 향해 진행되었다면, 신형도시화는 기존에 차별받던 농민에게 시민으로서의 정당한 지위와 권익을 부여하고, 동시에 기술 발전, 생활방식 변화, 산업구조 고도화 등을 통해 대도시화가 필연적으로 초래할 탄소 배출량 증가를 최대한 억제하는 방식으로 도시화를 추진하겠다는 것이 바로 신형도시화다.

즉, 산업구조 고도화, 탄소 대량 배출 산업에 대한 정책 집중, 신형도시화 등이 상호 상승작용을 한 결과, 2010년 이후 도시화율은 지속적으로 증가했지만, 탄소 배출량 증가 속도는 완만해지기 시작한 것이다.

2020년 9월 유엔 총회에서 시진핑 국가주석이 2030년까지 탄소피크(carbon peak, 碳達峰), 2060년까지 탄소중립(carbon neutral, 碳中和)을 달성하겠다는 ‘쌍탄목표(雙碳目標, dual carbon goals)’를 공표한 이후, 중국은 정부 주도로 이 목표 실현을 위한 정책적 제도적 계획을 수립하고 각급 지방정부는 물론, 국유기업과 민영기업에도 이에 상응하는 계획을 수립할 것을 지시하며, 도시와 농촌의 커뮤니티, 학교 등 민간 영역에도 관련 계획을 준수할 것을 요구하고 있다.

개혁기에 들어선 47년이 된 중국은 기존의 대도시화를 넘어 신형도시화를 추진하면서 대도시화가 초래한 탄소 배출량 폭증에 대응하는 국가적 차원의 노력을 기울이고 있다.

* 이 글의 내용은 아시아연구소나 서울대의 견해와 다를 수 있습니다.

Tag: 중국도시, 도시화, 탄소배출, 탄소피크, 탄소중립

이 글과 관련된 최신 자료

-

- 박철현 편 (2017). 『도시로 읽는 현대중국 1, 2』. 역사비평사.

- 陳姜全·李效順·耿藝偉·劉希朝·李光亮 (2024). “中國城鎭化與碳排放機制分析及實證硏究 : 基於經濟發展人口轉移和城鎭擴張視覺.” 『自然資源學報』 39卷.

- 米明金程 趙忠秀 (2022). “産業集聚與企業出口碳脫鉤.” 『國際貿易問題』 第9期.

저자소개

박철현 (chparke@hanmail.net)

현) 국민대학교 중국인문사회연구소 HK연구교수

현) 도시사학회 회장, 『현대중국연구』 편집위원장

<주요 저서와 논문>

『투자 권하는 사회』 (공저), (역사비평사, 2023).

『동아시아 도시 이야기』 (공저), (서해문집, 2022).

『팬데믹, 도시의 대응』 (공저), (서울연구원, 2022).

『세계의 지속가능한 도시재생』 (공저), (국토연구원, 2018).

『도시로 읽는 현대중국 1, 2』 (편저), (역사비평사, 2017).