|

2022년 3월 둘째 주

|

|

|

| |

|

서울대학교 아시아연구소 HK⁺메가아시아연구사업단 AsIA지역인문학센터와 국립중앙박물관이 공동으로 주최한 《2022 AsIA인문자산강좌 – 漆, 아시아를 칠하다》가 6주간의 강의를 마치고 성황리에 종료되었다.

|

|

|

|

|

|

| |

[소식] KOSSDA 뉴스레터 65호

길었던 겨울의 끝, 불어오는 바람결에서 봄기운이 느껴지는 계절입니다. 봄을 기다리는 설렘으로 새로운 출발선에 선 여러분 모두가 저마다의 꿈을 담아 써 내려갈 이야기들을 기대해봅니다. KOSSDA는 지난주 아시아지역 데이터아카이브기관 협의체인 NASSDA(Network of Asian Social Science Data Archives) 미팅을 마치고 데이터 생태계의 중요성을 다시 떠올려보았습니다. 새봄에도 연구데이터 관리와 공유에 진심인 KOSSDA를 지켜봐 주세요!

|

|

|

|

|

|

| |

[2권15호] 기획특집: 아시아의 영토·해양 분쟁(1) - 동남아의 안보위협에 대한 한국의 미래 전략

| |

한동만 (아시아연구소)

최근 동남아시아에서 증대하고 있는 안보위협에 한국이 효과적으로 대응하려면 중장기적인 전략이 필요하다. 남중국해 갈등을 비롯해 동남아 안보 위협은 아세안이 자체적으로 해결해야 할 시급한 과제이자, 미국뿐만 아니라 우리에게도 가장 큰 도전이 되고 있다. 이런 상황에서 한국은 책임 있는 중견국가(Middle Power)로서 문재인 정부가 추진한 신남방정책의 외교성과를 바탕으로 중장기 목표와 전략을 수립해야 한다. 앞으로 한국은 동남아와 동북아를 아우르는 동아시아 다자 협력체 설립을 주도하고, 국방협력 확대와 함께 방산 수출을 증대하는것 뿐만 아니라, “평화유지(Peace keeping)”에서 “평화 만들기(Peace building)”로 비전을 확대해 나가야 한다.

|

|

|

|

|

| |

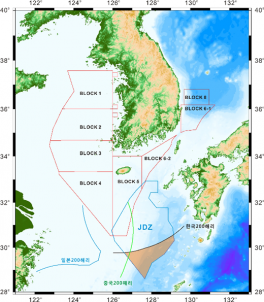

[2권16호] 기획특집: 아시아의 영토·해양 분쟁(2) - 한일 대륙붕 공동개발과 해양경계 획정 문제

| |

|

김두영 (전 국제해양법재판소 사무차장)

한국과 일본은 1974년 제주도와 일본 규슈 사이에 위치한 대륙붕의 공동 개발협정에 서명하였다. 이 협정은 대륙붕 범위에 관하여 양국이 상이한 입장을 타협함으로써 공동개발이라는 형식으로 합의점을 찾은 결과물이다. 1978년 협정 발효 후 2000년대 초까지 양국은 협정 이행을 위해 공동으로 탐사를 진행하였으나 유의미한 성과를 거두지 못하였다. 그 후 2020년 들어 한국은 협정을 가동하기 위한 협의를 외교 채널을 통해 추진하였으나 진전이 없는 상황이다. 공동개발 협정은 2028년 6월에 종료될 예정이며 일본은 2025년 6월에 협정 종료를 통보할 걸로 예상된다. 따라서 차기 정부는 대륙붕 공동개발 협정의 종료 문제를 대일 외교의 최우선 과제로 격상하여 다루는 방안을 고려해 보아야 한다.

|

|

|

|

|

| |

[아시아지역정보센터] SAS 코리아 시각화 분석 워크숍

서울대학교 아시아연구소의 아시아지역정보센터(센터장 고길곤)는 지난 15일과 16일 양일에 걸쳐 “SAS Visual Analytics Workshop”을 개최하였다. 본 행사는 2021년 12월 7일 SAS Korea와 체결한 MOU를 기반으로 진행되었다.

|

|

|

|

|

|

| |

[경향신문] “우크라이나 분열이 전쟁 불러...판 키운 미국 얻는 것 많다”

[부소장 신범식 교수(중앙아시아센터장) 인터뷰]

우크라이나를 둘러싸고 국제정세가 요동치고 있다. 표면적으로는 러시아가 우월한 군사력을 이용해 인접국을 침입한 상황이다. 하지만 그 이면은 그리 단순하지 않다. 좁게는 제2차 세계대전 이후, 유럽의 안보질서를 지탱했던 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대한 도전이다. 넓게는 미국을 중심으로 한 자유주의 국제질서와 러시아로 대표되는 현실주의 국제질서의 충돌이다. 여기에 미중 전략경쟁이라는 변수까지 더해야 비로소 우크라이나 사태를 해석할 수 있는 기본틀이 갖춰진다. 이마저도 문화적·경제적 접근은 빠져 있다.

|

|

|

|

|

|

| |

[한국경제] 고길곤의 행정과 데이터과학 - 예산에 대한 '심리적 착시'

[고길곤 교수(아시아지역정보센터 디렉터)]

숫자는 상대적이다. 행정학에서 데이터 과학을 가르칠 때도 이 점을 자주 강조한다. 등록금을 스스로 벌어 충당하는 학생에게 4000원짜리 커피 한 잔은 생존을 위한 한 끼 식사와 비교되지만, 부유한 학생에게는 커피 한 잔의 여유일 뿐인 것처럼 말이다. 숫자로 표현된 돈의 가치는 주관적이다. 따라서 돈에 대한 심리적 착시가 크다는 사실을 간과해서는 안 된다. 6·25전쟁 이후 최초라는 1월 추가경정예산안이 추진된 후, 이달 9일 정부가 요청한 14조원의 추경은 국회 상임위 증액으로 54조원이 됐고, 19일 일단 14조원 규모로 예결위를 통과했다. 그런데 14조원의 무게에 대해 우리가 너무 무감각해져 가는 것이 아닌가 하는 걱정이 든다.

|

|

|

|

|

|